近日,土壤生态团队在《土壤学报》发表题为“生态集约化提升农田土壤多功能性的研究进展”的综述论文,系统阐述了生态集约化提升农田土壤多功能性的内在机制,解析了典型管理措施的调控路径,为协调农业生产与生态功能提供了重要的理论支撑与实践参考。

高强度集约化农业作为应对全球粮食需求增长的主要策略,因过度依赖化学品和机械投入,导致土壤生物多样性丧失、生态系统功能退化及环境污染等诸多问题。同时,气候变化的加剧进一步放大其负面效应,显著削弱了生态系统的抵抗力与恢复力。面对人类活动与气候变化的双重压力,以恢复生物多样性为核心、提供多种生态系统功能与缓解气候变化为目标的“基于自然的解决方案”(Nature-based solutions)逐步受到重视。在此背景下,农业系统亟需结合生物—环境协同的生态学理论,发展兼顾生产与生态服务的生态集约化农业。

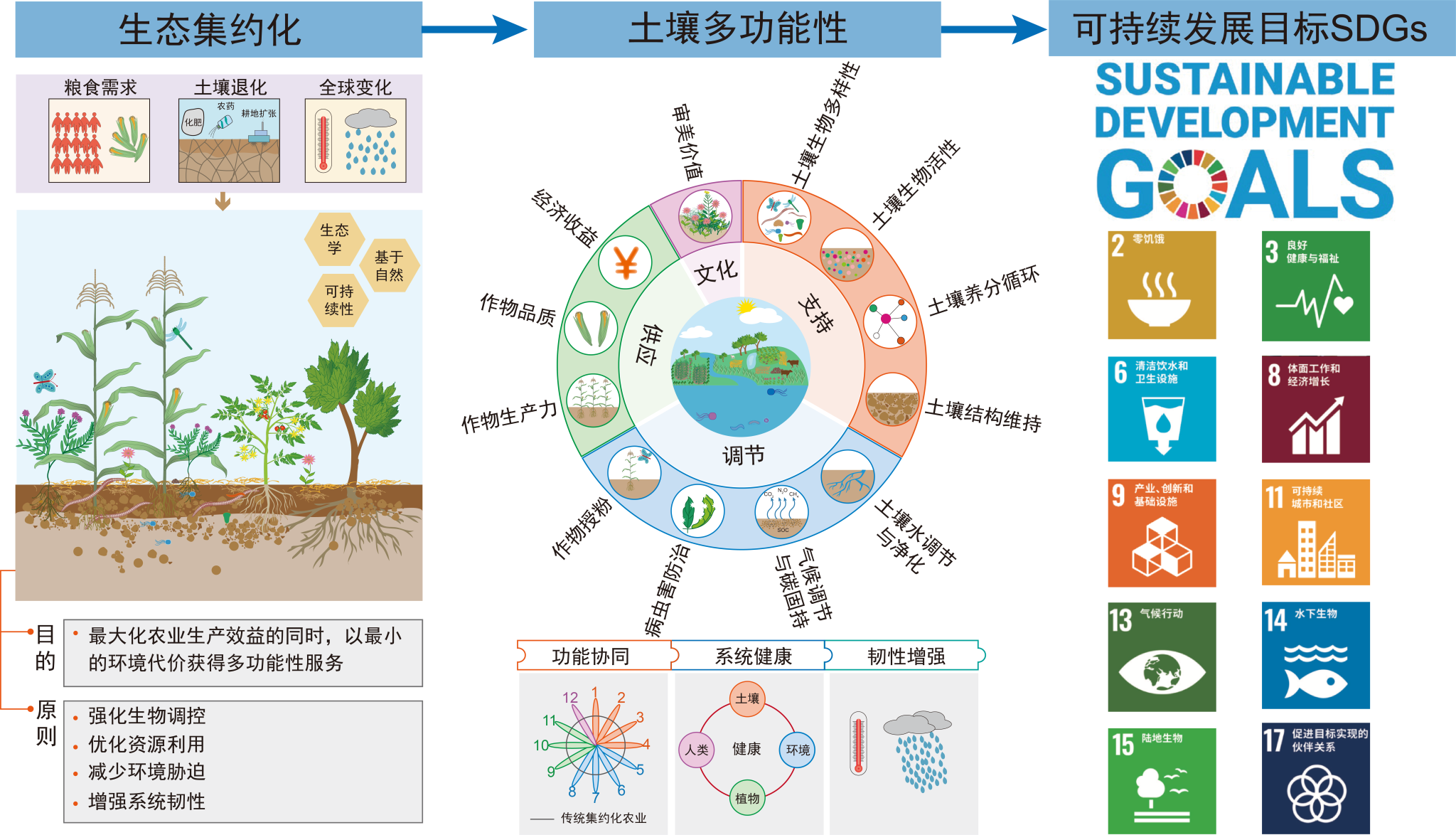

生态集约化(Ecological intensification)作为一种依赖自然过程、以可持续性为理念基础的农业模式,被视为是应对传统集约化农业生态环境代价的重要途径。生态集约化以生物多样性为核心驱动力,通过整合多种生态过程与农业实践,致力于构建生产与生态功能之间的动态平衡,推动农业从"高投入—高产出"的线性发展模式转向以生物互作驱动、土壤多功能协同提升为导向的生态发展路径(图1)。土壤作为陆地生态系统的核心载体,不仅是农业生产的物质基础,更是支撑多种生态系统功能与服务的关键介质。特别的,在全球气候变化与资源约束日益严峻的背景下,生态集约化正逐步成为推动农业可持续发展、提升土壤多功能性的核心路径。在生态集约化框架下,土壤多功能性不仅是衡量土壤健康的核心指标,更能反映农业管理措施的综合生态效应,为优化农业管理措施提供理论依据。

然而,当前研究在生态集约化促进土壤多功能性方面仍存在不足。一方面,通过生物多样性调控提升土壤多功能性的理论框架尚不完善;另一方面,生态管理措施对土壤多功能性的促进效应及其内在生物调节机制仍有待深入探讨。针对这些问题,本研究重点从生物多样性—土壤多功能性关系、生物互作机制及环境背景依赖性三个维度系统阐述了生态集约化提升土壤多功能性的作用机制,并综合分析了保护性耕作、多样化种植、有机物施用及有益生物介入等典型管理措施对土壤多功能性的生物驱动路径与协同促进效应。

图1. 生态集约化通过提升土壤多功能性促进农业可持续发展的概念框架。

(可持续发展目标SDGs图标改编自United Nations)

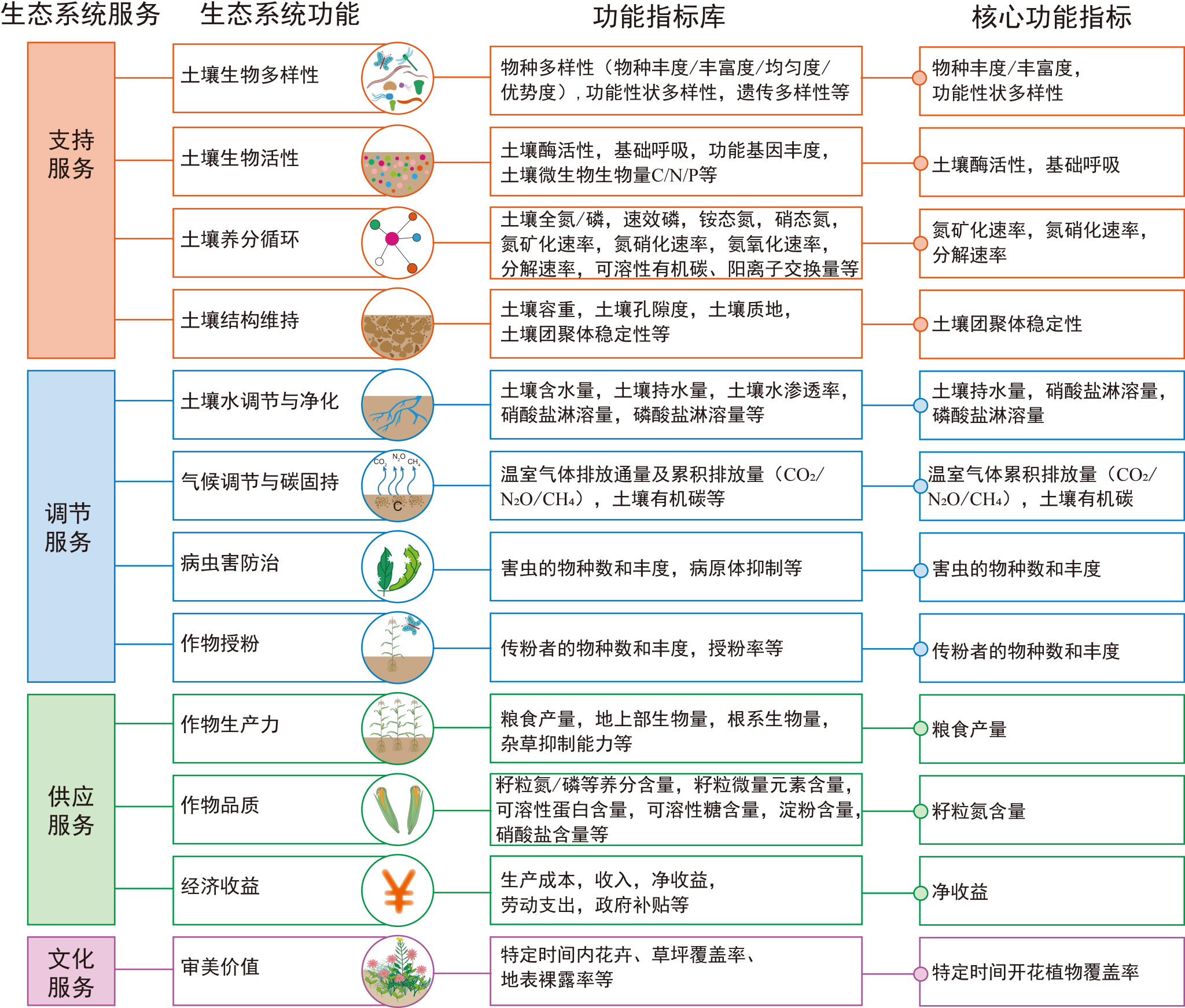

当前,生态集约化的深入推进面临三大挑战:土壤多功能性评价体系尚不完善,功能类型划分与指标体系构建缺乏统一标准;功能间协同与权衡关系认识不足,难以支撑多目标导向的农业管理;多措施协同的机制研究薄弱,尚缺乏适应不同区域环境条件的整合优化路径。针对这些挑战,本研究提出了系统化的应对策略:在评价体系方面,构建了涵盖支持、调节、供应与文化四大服务类型的土壤多功能性评价框架(图2),整合土壤生物多样性、气候调节与碳固持、作物品质等十二项核心功能,为农田生态系统多功能评价提供科学依据;在功能关系方面,针对生产与生态功能间突出的权衡关系,提出通过优化功能结构推动农业从“单一功能提升”向“系统功能协同”转变,建议未来构建基于功能网络的分析框架,解析多措施在时空维度上的协同机制,形成“协同最大化、权衡最小化”的优化路径;在多措施协同方面,强调从“措施叠加”向“系统配置”转变,通过强化理论构建与实证研究,识别功能互补型管理组合,建立因地因时、动态优化的技术体系。

图2. 农田土壤多功能性评价指标体系的构建与优化。

最后,未来研究亟需构建动态化、多尺度的土壤功能评估框架,揭示不同生态管理措施的时空累积与动态演变规律;深化机制解析,推动理论与方法创新;同时,积极推进多措并举和“因地制宜、因时制宜”的区域适应性管理策略。通过整合生态过程机制、多功能协同模型与适应性管理工具,生态集约化有望全面提升农业系统的适应性、气候变化韧性与生态服务供给能力,为农业绿色转型与可持续发展目标的实现提供坚实支撑。

土壤生态实验室博士研究生薛文凤为第一作者,刘满强教授为通讯作者;胡锋教授及兰州大学草地微生物研究中心博士后程赛赛共同参与了该项工作。研究得到国家重点研发计划项目(2021YFD1700202,2022YFD1500203)和国家自然科学基金项目(42177286)的共同资助。

主要参考文献:

1. Abdo A I, Sun D L, Shi Z J, et al. Conventional agriculture increases global warming while decreasing system sustainability[J]. Nature Climate Change, 2024, 15(1): 110-117.

2. Bommarco R, Kleijn D, Potts S G. Ecological intensification: Harnessing ecosystem services for food security[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2013, 28(4): 230-238.

3. Tittonell P. Ecological intensification of agriculture—Sustainable by nature[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2014, 8: 53-61.

4. Garibaldi L A, Pérez-Méndez N, Garratt M P D, et al. Policies for ecological intensification of crop production[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2019, 34(4): 282-286.

5. Gong S X, Hodgson J A, Tscharntke T, et al. Biodiversity and yield trade-offs for organic farming[J]. Ecology Letters, 2022, 25(7): 1699-1710.

6. van Rijssel S Q, Koorneef G J, Veen G F C, et al. Conventional and organic farms with more intensive management have lower soil functionality[J]. Science, 2025, 388(6745): 410-415.

7. Manning P, van der Plas F, Soliveres S, et al. Redefining ecosystem multifunctionality[J]. Nature Ecology & Evolution, 2018, 2(3): 427-436.

8. Cheng S S, Gong X, Xue W F, et al. Evolutionarily conserved core microbiota as an extended trait in nitrogen acquisition strategy of herbaceous species[J]. New Phytologist, 2024, 244(4): 1570-1584.

9. Zhang C Z, Wright I J, Nielsen U N, et al. Linking nematodes and ecosystem function: A trait-based framework[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2024, 39(7): 644-653.

10. Zhang J Z, Wang G Z, Li Y Z, et al. Re-thinking the establishment of the farmland soil health assessment system[J]. Acta Pedologica Sinica, 2024, 61(4):879-891. [张江周, 王光州, 李奕赞, 等. 农田土壤健康评价体系构建的若干思考[J]. 土壤学报, 2024, 61(4): 879–891.]

论文链接: http://pedologica.issas.ac.cn/trxb/article/abstract/trxb202505040204

编辑:薛文凤

校正:朱梦一,刘满强

审核:刘满强